ニュース

ヴィネクスポ・アジア 2025、世界のワインは低・ノンアルがトレンド?

2025年5月29日 19:19

2025年5月27日~29日にかけて、シンガポールのマリーナベイ・サンズで「ヴィネクスポ・アジア 2025」が開催された。ワインやスピリッツを中心とした国際見本市で、30カ国からおよそ1000社に及ぶ出展があり、3日間で計1万1000人の参加者が見込まれている。

ビジネス関係者に限定されたクローズドな業界イベントで、一般の消費者は入場できない同イベントだが、今回メディアとして運良く参加することができたので、どんな様子なのかレポートしたい。

ワイン・スピリッツの国際見本市「ヴィネクスポ・アジア 2025」とは?

そもそも「ヴィネクスポ・アジア 2025」とは何なのか、改めて簡単に紹介したい。

「ヴィネクスポ」は、フランス・ボルドーで1981年に始まったワイン・スピリッツを中心とした国際見本市。補完的な意味合いをもつ小見本市も世界各国で開催されており、今回の「ヴィネクスポ・アジア 2025」もその小見本市の1つとなる。

ヴィネクスポ・アジアは、香港とシンガポールの2か所で毎年交互に開催され、2025年の今年はシンガポールのマリーナベイ・サンズがその舞台に選ばれた。シンガポールはアジア太平洋地域のなかでもワインの消費量が特に多く、市場の伸びも大きいとされていることから、まさに開催地にふさわしい場所と言える。

イベントのメインとなるのは数多くのブース展示。生産者であるワイナリーや酒造メーカー、あるいはインポーター・エクスポーターが世界中から集まっており、各国のバイヤーらがここで商談に臨む。著名な生産地や大規模ワイナリーの商品はもちろんのこと、まだ日の目を見ていない小規模生産者の優れた商品とも出会える貴重な場となっている。

また、イベント期間中には世界のトップ・ソムリエらによる講義や専門家によるカンファレンス、パネルディスカッションなども開かれる。世界の市場動向を探るまたとない機会とあって、日本から参加するバイヤーも少なくなく、ここで得られた成果が日本国内における商品展開に影響することは間違いない。

欧州、ニューワールドのワインが勢揃い、低・ノンアルコールワインの潮流も

マリーナベイ・サンズの敷地内にある展示ホールの1フロア以上貸し切って開催されたヴィネクスポ・アジア 2025。膨大な数のブースが軒を連ね、360度、どこを見渡してもワイン、ワイン、ワイン。それぞれに特徴的な色とりどりのボトルが並ぶ様は、圧巻と言ってもいいほどのインパクトがある。

おそらくフロア全体の8割ほどがワインの展示で占められ、一角にスピリッツなど他の酒類のブースが集まっている。ワインについては大まかに生産国別でブースが分かれており、もともとのヴィネクスポの成り立ちや市場の大きさもあって、国単位ではフランスが最大勢力となっている印象だ。

欧州は他にイタリア、スペイン、オーストリア、ポルトガルなど日本でもなじみのある国のワインが多く見られるが、各ブースのワイナリーとしての規模は大小さまざま。ワイナリー単独で出展しているところもあれば、インポーターやエクスポーターなどが複数ワイナリーの商品をまとめて展示しているところもある。

欧州以外の、いわゆるニューワールドと呼ばれる国々のブースは、全体で見れば欧州勢に迫る勢いだ。米国のカリフォルニアやオレゴン、南米のチリやアルゼンチン、アフリカに加えてオーストラリアも大きなブースを構えている。が、そうしたなかでも目立つのが、近年注目度が高まっている中国。

日本ではまだ見かけることの少ない(少なくとも筆者は目にしたことがない)中国ワインだが、広大な国土を背景に、ブドウ栽培に適した気候・標高の地域が多くあり、品質向上にも力を入れている様子。実際に試飲してみたところ、風変わりなテイストということもなく、オーソドックスな作りで、しっかり飲みごたえのある赤、華やかな香りの白、という感じで親しみやすいものだった。

もう1つ、今回のヴィネクスポ・アジア 2025で世界的なトレンドとして見えてきたのは、低アルコールワイン、もしくはノンアルコールワインの台頭だ。若者の嗜好の変化により、世界的には低アルコール・ノンアルコール飲料のニーズが高まっており、「0%」を前面に掲げるワインを会場の至るところで目にした。

日本では今のところビールテイスト飲料やカクテル、もしくはハイボールテイスト飲料といった形でノンアルコール商品が徐々に広がってきているところだが、こうした世界の潮流に合わせて、今後は日本のワインにも同様の動きが見られる可能性もある。「酔わない飲みニケーション」がこれからは当たり前のことになっていくのかもしれない。

ペアリング最前線、AI技術活用など、ワインを取り巻く“今”も見える

ヴィネクスポ・アジア 2025では、先述の通り講義やカンファレンス、パネルディスカッションといった「ヴィネクスポ・アカデミー」と呼ばれるプログラムも実施されている。なかでも著名ソムリエらの解説を聞きながら試飲する講義(マスタークラス)は特に人気が高く、事前予約で席が完全に埋まっていた。

筆者が参加することのできた、アジア料理とワインのペアリング研究に関するパネルディスカッションでは、シンガポールで飲食店経営などに携わる専門家らが、アジア料理とワインのペアリングの考え方について議論を交わしていた。

「イタリア料理にはイタリアワインを、スペイン料理にはスペインのワインを、ブルゴーニュの料理にはブルゴーニュのワインを合わせればいいが、日本を除きアジア料理にはそれが当てはまらない」というアジア特有の課題感がメインテーマ。たとえばアジア各国ではスパイシーな料理、食材が多く、そうしたパンチのあるものに対して酸味の強いワインを合わせるのは難しいとされている。

しかし登壇者の1人は、たとえば唐辛子については炙ったうえで1週間以上発酵させることで刺激を抑え、ワインに合わせやすい料理にできるというアイデアを披露。また、北欧料理は塩味と酸味が基本となっていて、同じく酸味の強いワインと合わせにくいところがあり、それを克服するためにあえて「印象に残る変わったワイン」を提供してきた、といった実例を提示。それを元にアジア料理とのペアリングのヒントも導き出していた。

他には、ワイン業界で活用されているAI技術をテーマにしたカンファレンスもあった。カリフォルニアのブドウ畑における無人トラクターの運用、ブドウの木の適切な剪定箇所を判断できるようにするAIを搭載したARグラス、スペインにおけるワインの樽詰めからワイン樽の保管まで、完全自動化された貯蔵庫の実例などを紹介していた。

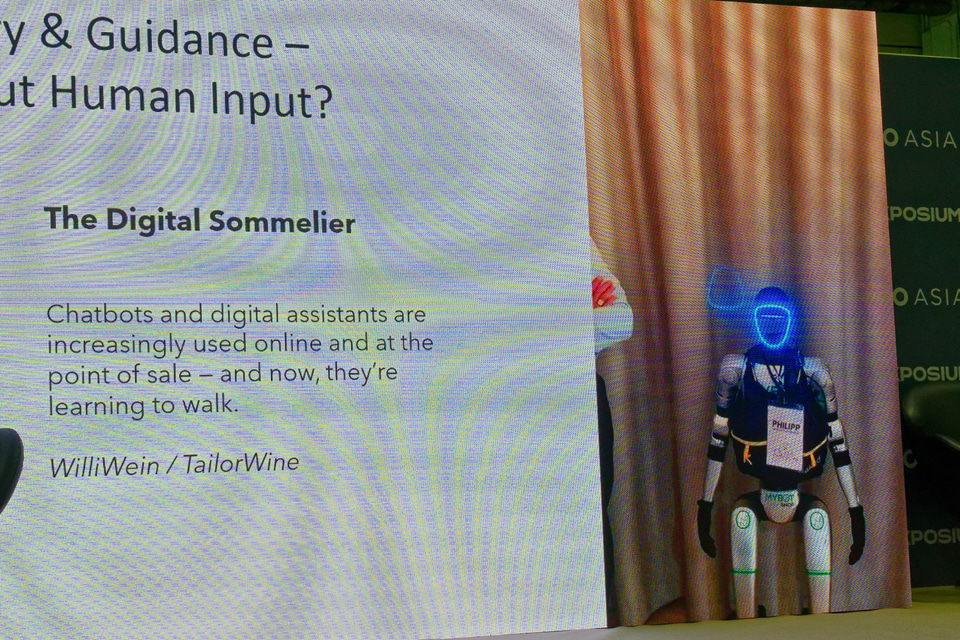

さらには、ワインなどを扱うECサイトにおけるAI活用の中身も詳しく解説していた。ユーザーが商品をカートに入れると、その商品の風味、香り、マッチする食材といったプロファイルを元に、ユーザーの好みそうな他の商品をAIが判断してリコメンドするというサービスが1つ。料理店のメニューにある食事から、最適なペアリングとなるワインを提案するというサービスもすでに提供しているとのこと。

このようなワインやペアリングに関するデータ、AI技術を応用した「ロボットソムリエ」の開発も進めており、「シンガポールで流行っているワインは?」「ドイツ産のリースリングはアジア料理に合う?」といったような人からの質問に対し、自然に受け答えするデモンストレーションも披露していた。

熱量の高いワイン漬けの3日間が過ごせるイベント

会場を回っていて肌で感じたのは、熱量の高さ。国などに関係なく、どのブースでも、ひとたび話しかければワインの話題が止まらなくなるほど。1人1人に話を聞いたり、商談したりしていると3日間の会期中に全てのブースを回るのはかなり難しそうに感じた。

しかし、ヴィネクスポ・アジアの公式サイトでは生産国別やワインのタイプ別など細かな条件で出展者を絞り込み、関心のある分野の相手を見つけることもできる。バイヤーのような立場で参加する場合は、こうしたツールを活用することで有効な商談・成果につなげられるかもしれない。今後のヴィネクスポへの参加を検討している方の参考になれば幸いだ。

![角瓶 2700ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41978QtPprL._SL160_.jpg)

![トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41E24vbsITL._SL160_.jpg)

![角ハイボール [サントリー ウイスキー ハイボール 日本 350ml×24缶] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/416mf6efgmL._SL160_.jpg)

![TEACHER'S(ティーチャーズ) ハイランドクリーム 4000ml [サントリー スコッチ ウイスキー イギリス 4リットル 大容量] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41d0QOV7jzL._SL160_.jpg)

![グレングラント アルボラリス 700ml [ ウイスキー イギリス ] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/31Oqd5YKAnL._SL160_.jpg)

![JIM BEAM(ジムビーム) 2700ml [サントリー バーボン ウイスキー アメリカ合衆国 大容量][Jim Beam SUNTORY'S WHISKY] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/41twaUBSuDL._SL160_.jpg)

![カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり292kcal 75g×12個 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51S2EoZyB1L._SL160_.jpg)

![カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/514pBD+BnGL._SL160_.jpg)

![カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー 85g ×12個 [日清食品 たんぱく質15g 糖質50%オフ 塩分25%カット カップ麺 カップラーメン 箱買い] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51L5lL+PeqL._SL160_.jpg)

![カップヌードル パクチー香るトムヤムクンヌードル [世界三大スープ] 日清食品 カップ麺 75g×12個 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/613N+9A9rpS._SL160_.jpg)

![[山善] スチームオーブンレンジ 25L 一人暮らし 二人暮らし フラットテーブル スチーム調理 自動メニュー19種搭載 角皿付き ブラック MRK-F250TSV(B) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/31TPT6xylKL._SL160_.jpg)

![[山善] スチームオーブンレンジ 省エネ 高効率 15L 一人暮らし 二人暮らし スチーム調理 フラットテーブル トースト機能 自動メニュー33種 簡単お手入れ グレー YRZ-WF150TV(H) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41Cmex1hkWL._SL160_.jpg)